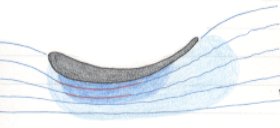

空力の基本として、開かれた空間では、空気は音速以下の速度では圧縮される事は無い。

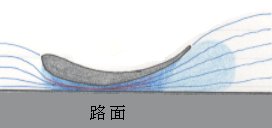

上図2のウイングは路面へ近い為、気流が通過する通路が狭いが、

その気流の速度が音速以下であれば、空気は圧縮される事は無く、狭い区間を、速い流速(=高い流速)で通過する。

ベルヌーイの定理で、流体は、速度が増すと圧力が下がる。

これがウイング下面や、現代レーシングカーの車体底面によるダウンフォース発生の原理である。

そして1977年に、ロータスがサイドウイングにスカートを装着させた「ロータス78」を登場させた。

このサイドスカートは路面と接触させており、ウイング下部の低圧部と外気とを遮断した、空力効率の高い、初の本格的なウイングカーとなった。

しかしその後のウイングカーの空力性能の進歩により、

F1マシンのコーナリング速度が上昇してゆき、安全性に問題を抱える様になった。

その為、ダウンフォース発生量を抑制する為に、1983年からフラットボトム規定が裁定された。

その規定は、「前輪の後端から 後輪の前端まで に有る、全ての車体の底面はフラットでなければならない」という内容である。

これによりF1車輌のダウンフォースは削減はされたが、

しかしその後、リヤ ディフューザーの発明により、フラットボトム車輌であっても結構なダウンフォースを発生できていた。

そのステップドボトム規定とは、車体を正面から見た時に、

車体底面の、最も低い中央部(リファレンス プレーン=基準面)と、それよりも50mm高いサイド部で、つまり50mmの垂直段差を義務付けたものである。

これにより車体底面と路面との距離が大きくなり、グランドエフェクト効果が低減し、車体のダウンフォース量が低下した。

尚、A.セナの死亡事故より前の段階で(1994年 F1 第2戦 TI英田の時点で)、

将来的なF1の車体底面はステップドボトムにしようという動きはあったと、当時の私は雑誌の記事で読んだ記憶がある。

F1GP界は1994年サンマリノGPの悲劇を受け、車輌のラップタイム抑制の為に、ステップドボトム規定を始め、様々な空力制限レギュレーション等を導入していったが、

だが筆者は、それから数年を経て、ステップドボトム規定についていくらか懐疑的となった。

コース上での追い抜きが困難な理由は、前車の乱流による後続車のダウンフォースが軽減される事にあるが、

アメリカのレーシングで実証済みである様に、車体底面の吸着効果(グランドエフェクト)は、前車の乱流の影響を受けにくい筈だからだ。

そして、あまりにも長い年月がかかってしまったが、

F1界は2022年シーズンから、グランドエフェクトカーのレギュレーションをようやく再び採用し、

その結果、コース上での追い抜きが大幅に増加した。

(このページの最新更新日:2007. 3.30/加筆編集:2023. 2.18土)